139

神戸で暮らしていると、神戸ビーフが身近かにあると誤解を招く。私のようなこんな仕事をしていると尚更で、周りから「よく食べるのでしょ」なんて聞かれる。いくら食通でも神戸ビーフは高嶺の花で、めったに口には入らないのだ。ところが身近かに神戸ビーフを多用するシェフはいる。「神戸メリケンパークオリエンタルホテル」の統括料理長・鍬先章太さんがその一人である。今回は、「さかばやし」の大谷直也料理長と一緒に鍬先シェフが作る特別料理を食べた話をしたい。勿論、そこにかの神戸ビーフのステーキも登場していた。神戸ビーフとオリエンタルホテルの味を受け継ぐべく開発した「神戸ハイカレー」の話を中心に“食の現場から”を伝えよう。

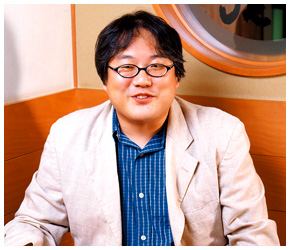

- 筆者紹介/曽我和弘廣済堂出版、あまから手帖社、TBSブリタニカと雑誌畑ばかりを歩いてきて、1999年に独立、有)クリエイターズ・ファクトリーを設立した。特に関西のグルメ誌「あまから手帖」に携わってからは食に関する執筆や講演が多く、食ブームの影の仕掛け人ともいわれている。編集の他に飲食店や食品プロデュースも行っており、2003年にはJR西日本フードサービスネットの駅開発事業に参画し、三宮駅中央コンコースや大阪駅御堂筋口の飲食店をプロデュース。関西の駅ナカブームの火付け役となった。

かつて神戸の名物だったオリエンタルホテルのカレー

先日、神戸メリケンパークオリエンタルホテルの最上階「ステーキハウスオリエンタル」へ食事をしに行って来た。目的は鍬先章太料理長の特別料理を味わうためである。鍬先シェフについては、「名料理、かく語りき」の第134回にも登場するので人物像については、そちらを参照されたし。とにかく料理創作がユニークで、伴った「さかばやし」の大谷直也料理長(「名料理、かく語りき」第118回に登場)の刺激になればと彼を誘ったのだ。大谷さんは日本料理の職人で、その本格路線を歩んでいる。片や鍬先さんは仏料理ベースで、しかも鉄板焼という特殊なフィールドでそれを具現化するので、二人がうまく交流できて刺激し合えれば、神戸の料理界にいい効果をもたらすのではないかと思っている。

その日のランチ(特別料理)で大谷さんを刺激したのは、鍬先さんが鉄板上で作る茶碗蒸しっぽい料理ではなかったか。鍬先さんは耐熱ガラスの器に少し洋の雰囲気を纏(まと)った茶碗蒸しの地(具材も入っている)を用意し、鉄板上にシートを置いてその上にガラス容器を載せた。シートにたっぷり水を浸しておき、その上から銅製のクロッシュ(ドーム型の蓋)をかぶせる。そうするとシートに含んだ水が鉄板の熱で水蒸気を発してクロッシュ内は自ずと蒸し器の役目を担う。このような仕組みで鉄板上にて蒸し上げるのである。大谷さんは、鍬先さんが行う鉄板上の魔術に目を見張り、「和食の蒸し器でやるよりも時間が短い」と驚いていた。「ガラスが熱で割れたらすいません」なんて鍬先さんは冗談を言っていたが、鉄板上にて出来上がった料理はどう見ても本格派の茶碗蒸しで、だしの和風要素が利いていて和食の料理人を刺激するに十分な一品となっていた。私は鍬先さんのそんな調理法に面白みを感じている。時に鉄板上にダッチオーブンを持ち込んで藁焼き調理を行ったり、七輪を載せてすき焼き風を演じたり、カクテル用燻製機を使用して卵を燻したりと実にユニーク。その調理法を称して“鉄板の魔術師”と表現したりしているのだ。鉄板で茶碗蒸しなんて彼にとったらお手のもんなのだろう。

私達に提供する特別料理といってもきちんとした献立が用意されていたわけではない。大筋は決まっているだろうが、リクエスト次第で即興でアレンジされるわけだ。調理の反応を見て彼が徐々にテンションを上げて行い、創作具合いをどう感じているのか窺っている様子がわかる。ある時は、鍬先さんが最もテンションを上げていたのはお玉でカレーを掬う時だったなんて話をすると(その時は私が最後にカレーを食べるのを逆算して昼から酒粕入りのカレーを仕込んでいたのだ)、笑いながら「ステーキを焼く時だって楽しそうに調理していますよ」なんて突っ込む。その話を聞いて大谷さんも「僕もそんなカレーを食べてみたいです」なんて話していた。その会話から大谷さんがカレー好きだとわかると、鍬先さんは「今日の締めはカレーにしましょうか?」なんて献立の路線をいきなり変更したのである。鍬先さんによると、最近、神戸メリケンパークオリエンタルホテルでは「神戸ハイカレー」なるレトルトカレーを発売したのだそう。「じゃあ本日の締めは、『神戸ハイカレー』を僕なりのアレンジを施して出しますよ」と厨房に消えて行った。

かつて神戸の旧居留地にはオリエンタルホテルが鎮座していて、そこではカレーが有名だったようだ。その伝統を受け継ぐべく商品化したのが「神戸ハイカレー」で、じっくりと甘みを引き出した玉ネギをふんだんに使用し、ホテルオリジナルブレンドのスパイスを加える事で独特の風味を引き出している。カレーに奥深いコクを与えるためにリンゴのプレザーブを用い、玉ネギの甘みの後にアップルプレザーブのほのかな酸味が感じられて、スパイシーさもある。「オリエンタルホテルズ&リゾーツ」では、この「神戸ハイカレー」を公式オンラインショップを販売をしていくという。

昔、神戸にあった「オリエンタルホテル」は、市民のランドマーク的な場所だった。それが阪神淡路大震災で被災して閉鎖に。建物が旧居留地から姿を消したと共にその味も途絶えてしまっていた。だが、伝統は受け継がれており、震災の後に開業した神戸メリケンパークオリエンタルホテルには、旧オリエンタルホテル出身のシェフが初代総料理長として就任していたのだ。「神戸ハイカレー」が旧オリエンタルホテルで誕生したのは昭和39年(1964)らしい。丁度高度成長にさしかかっていた頃で、ハイカラな神戸にふさわしいホテルカレーだったのだろう。その由来を拾うと、ハイカラな神戸マダムが食べるカレーから転じて「ハイカレー」になったという。

ここで少し「オリエンタルホテル」について言及しよう。同ホテルは、神戸が開港(1868年)してまもなくした明治3年(1870)に開業した西洋式ホテルであった。初めは外国人居留地(今の旧居留地)の79番地にあってオランダ人のG・ファン・デア・フリースが所有していた。その後、オーナーは何人も代わり、場所も海岸通りへ移ったりしながら再び旧居留地に戻って来ていた。昔は外国人オーナーが所有していたそうだが、大正6年(1917)からは東洋汽船の所有に。以降、関西汽船、来島どっくグループ、ダイエーなど日本の会社が所有して経営していたようだ。前述したように残念ながら阪神淡路大震災によってその歴史を閉じてしまった。

さて肝心の「神戸ハイカレー」だが、かつてのレシピを再現化して神戸メリケンパークオリエンタルホテルのブッフェで復刻し、さらに多くの人に味わってもらおうと、今年の3月25日にレトルト商品にして発売した。当日鍬先さんは、それをベースに自分なりのアレンジを加えて私達に提供しようとしていた。調理に使った余った牛肉や野菜を細かく刻んで煮込んでおり、ベースにレトルト商品っぽい味はあるものの、なかなかの出来映え。ちょっぴり残念だったのが、特別コースの大半を味わった後での提供だった事で、美味しいのだが、私には量が多すぎた。大谷さんは完食してご満悦だったが、私は全て食べ切れなかった(残念!)。

どこまで行っても高嶺の花の神戸ビーフ

ところで神戸といえば、何を差し置いても食材という点では、神戸ビーフを語らねばならない。この日も中突堤に豪華客船が横着けされており、その観光客らしい外国人が数人「ステーハウスオリエンタル」で食事を摂っていた。彼らのお目当ては、何といっても神戸ビーフだろう。ステーキのフランベの際にはスマホで写真を撮ってその場の雰囲気を楽しんでいた。フランベをする理由は、掛けた酒の香りが肉に移り、風味を豊かにするとい共に食材の旨みが凝縮されてステーキがより旨く感じる点だ。それに炎が上がる様は、何より演出効果が得られるのだ。

よく聞かれる事だが、神戸ビーフと神戸牛は異なるのかどうか?その点が料理人でも定かでないらしく、「どう表示したらいい?」と尋ねて来る人もしばしばいる。神戸肉流通推進協議会では神戸ビーフと表記しているのでそちらを用いる方が無難であろう。神戸牛(ぎゅう)は、松坂牛や近江牛などブランド牛に合わせて用いる呼称を指す。神戸牛(うし)は、肉というよりも牛単体を表す言葉のようだ。神戸ビーフとは、神戸牛の出荷の際に神戸肉流通推進協議会がその生育環境、血統、肉質等などにおいて厳しい基準を満たした但馬牛に与える称号なのだ。だから正式に表記するなら神戸ビーフか、神戸牛となるのだろう。

そもそも神戸ビーフは、兵庫県で生産された但馬牛がそのもととなっている。日本の三大和牛の一つとして神戸牛が名を轟かせているが、松阪牛や米沢牛のように産地に牛は飼育していない。但馬牛のうちで、ある一定基準を満たしていないと名乗れないわけだ。但馬牛そのものの歴史は古く、平安期の「続日本紀」には農耕用として紹介され、田畑を耕したり、輸送用に使ったりするのにいいと記されていた。険しい峰々が続く但馬地方では他の牛と交流する事が難しく純血種の牛が育てられていた。それが肉牛に適していたと思われる。明治期になって食用肉価値を高めるために外国種と交配させた時期もあったらしいが、肉質は悪化し、役牛の能力も低下したので純血種を求めるようになった。それが功を奏したようだ。小代地区で生まれた田尻号が殊に肉質がよく、現在全国の黒毛和牛の繁殖雌牛のうち、そのほとんどが田尻号の子孫にあたるという。そんな良質な肉質を持つ但馬牛の中でもさらに厳しい基準にたえられるレベルが神戸牛となる。だから高値がつく。神戸ビーフを用いるシェフ達に言わせると、「年々その価値が上がり続け、今では高額メニューににしか使用できない」との話であった。よく街中で安価な串カツや丼に“神戸ビーフ使用”といった宣伝文句を活用しているが、その価値や値段を知っている私には、それが眉唾物だと思ってしまう。

神戸牛が旨いとの噂は、すでに明治期からあった。農家の作業用に飼われていた但馬牛を食べた英国人が、その旨さを絶賛した事で有名になり、横浜や東京までその話が伝わったといわれている。また某宣教師が帰国する際に神戸で牛肉を食べて、その噂を横浜にまで広めたとも伝えられている。ただ名高い神戸ビーフには、1980年代になるまで明確な基準がなかったのも事実で、その肉質はバラつきがあったとされている。昭和58年(1983)にその定義を明確化しようと神戸肉流通推進協議会ができて今ではそれに沿って神戸ビーフと呼ぶべき牛肉が定められているのだ。近年、神戸ビーフの旨さは世界的に知られるものに。そのため中国などいろんな国からの需要もあって年々その値段が上昇していると聞く。4月の某日に鍬先さんの特別ランチを味わった私と大谷料理長は当然ながら神戸ビーフを鉄板で焼いてもらった。だが、ステーキは神戸ビーフオンリーかといったらさにあらず。そこは懐具合いも察してもらい、他の牛肉も焼いてもらっている。悲しいかな神戸にいてもなかなか神戸ビーフに手は出しづらいのである(笑)。