142

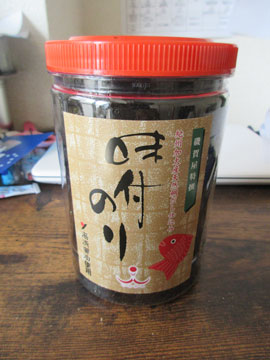

先日、新古敏朗さんと食事をした折りに、なぜか海苔の話になった。そこで「なぜ関西人は味付け海苔嗜好なのだろうか?」と聞かれたのである。関西人は、何の疑問もなく、味付け海苔を手に取るが、それは東京人からしたら異常な行動に映るらしく、彼らは「やっぱり焼き海苔でしょ!」と言って関東の嗜好を正当化する。そこで新古さんの質問よろしく、なぜ関西人は味付け海苔を所望するのかの理由を書く事したい。それだけだと面白くないので、海苔にまつわる歴史や、現在の生産状況まで話を広げよう。おにぎりや巻き寿司に当然の如く使用される海苔には、こんな話が隠れているのだ。湯浅醤油使用で、紀州加太産天然鯛だし仕込みの味付けのり(磯賀屋)をつまみながら書く事にした。

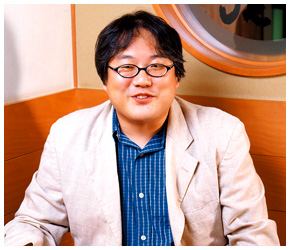

- 筆者紹介/曽我和弘廣済堂出版、あまから手帖社、TBSブリタニカと雑誌畑ばかりを歩いてきて、1999年に独立、有)クリエイターズ・ファクトリーを設立した。特に関西のグルメ誌「あまから手帖」に携わってからは食に関する執筆や講演が多く、食ブームの影の仕掛け人ともいわれている。編集の他に飲食店や食品プロデュースも行っており、2003年にはJR西日本フードサービスネットの駅開発事業に参画し、三宮駅中央コンコースや大阪駅御堂筋口の飲食店をプロデュース。関西の駅ナカブームの火付け役となった。

現代の二大産地を差し置いて浅草海苔がメジャーな理由(わけ)

先日、明石浦漁協の人と会った際にお土産として明石のりをもらった。明石浦漁協といえば、明石鯛や明石タコの産地として名を馳すが、海苔も同じ。明石の海は速い潮流と海水中の栄養分、適度な水温など海苔養殖に適した条件が揃っており、海苔の名産地といわれている。黒くて艶がある海苔は、有明産と並んで家庭はもとより料理人からも高く支持されている。明石浦漁協では、浜の名産を「タコ(蛸)に乗り(海苔)たい(鯛)」とうまく語呂合わせして表現しているようだ。全国で海苔といえば、有明産と瀬戸内産が二大産地といわれている。某調査によると、トップは佐賀県で全体の22%、2位が兵庫県産で18%を占め、続いて福岡県、熊本県と続く。上位四つのうち三つはいわゆる有明産。こうしても見ると、いかに有明産が強いかわかるだろう。ちなみに二大産地以外は宮城県が全国の8%になっている。

有明産の中でも佐賀県は3シーズン前まで19年連続日本一を誇っていた。ところが、2024年の入札会では出品量は当初の見込みの10分の1以下まで減少している。2024年の11月に始まった入札枚数は40億枚台になる見通しで3年連続50億枚を下回るようだ。原因は諸々あるのだろうが、一説には雨が少なく、天候不順が続き、海苔の成長に必要な海中の栄養塩を食べるプランクトンの増殖が長引いていての事らしい。有明産が不作で高値になったのを受けて兵庫県の生産量は今や日本一に。単価も最高の22.8円/枚になったという。ただ兵庫県の海苔生産者もそれを喜んでばかりはいられない実情がある。環境対策によって海がきれいになりすぎるという問題が出て来ているからだ。これは海苔養殖に限らず、天然魚を獲る漁師にも重くのしかかっている問題らしい。つまり海はきれいになったものの、今度は窒素やリンなどの栄養塩が不足し、魚の漁獲量減少や、海苔に関しては色落ちの問題も発生して来ている。そのために兵庫県では2019年からあえてきれいすぎない下水を流し、窒素やリンを含んだ栄養塩の維持に取り組んでいるらしい。

さて海苔生産の現状はこれくらいにして、海苔にまつわる蘊蓄を披露して行きたい。海苔とは、紅藻・緑藻・シアノバクテリアなどを含む食用の藻類を指す。海苔といえば我々は板海苔を想像し、お握りや巻き寿司などに使うのをイメージしがちだが、それ自体は比較的歴史が新しく、江戸期に品川沖で海苔養殖が行われたのが大きい。もっと昔は、今でいう生海苔的なものを食していたと思われる。

海苔の歴史は古く、「大宝律令」(702年)に朝廷への租税として登場する。710年に遷都した平城京下にも海藻類を売る和布店(にぎめだな)や海苔や昆布の佃煮のようなものを売る藻葉店(もはだな)も存在していたという。また平安期の「和名類聚抄」(931~938年)という辞書のようなものにも甘海苔や紫海苔といったものが登場しているのだ。ただ江戸期以前の海苔は、天然ものを採って流通しており、貴族や僧侶ぐらいしか口にできない高価なものだったようだ。

ところが、江戸期に入って品川や大森といった江戸湾内で海苔の養殖がスタートすると、一気に身近な食品となって庶民の口に入るようになる。これは享保年間(1716~1736年)に浅草紙の紙漉きのやり方を海苔に転用した事による。これが、いわゆる浅草海苔で、今でも販売されている板海苔が生まれるきっかけとなった。ちなみに音に聞くアサクサノリとは、アマノリ類の一種で内湾や河口などに生えるヨシ等の茎や、杭、貝殻などに着生したものの事。昔は食用海苔になっていたが、1970年頃より養殖に使わなくなり、今では絶滅危惧種になっている。前出の浅草海苔は、浅草で採取、製造されていたためにそう呼ばれるようになったと伝えられている。元禄の頃、生類憐みの令もあって浅草近辺で漁が禁止され、収入の道を断たれた浅草の漁師は大森へ移住。そこで川に打った杭に海苔が付着するのに気づいた野口六郎左衛門は浅草で行っていた紙漉きの技術を応用して板海苔を完成させたとの話が残っている。今でも品川や大森には海苔メーカーや海苔問屋などが多いのは、品川・大森が海苔養殖の主産地だった証しでもある。おかきに品川巻きと呼ばれるものがある。我々は醤油を塗った米菓に海苔を巻いたおかきをそう呼んでいるが、これとて江戸期における海苔養殖地を示したものだ。当時は隠語で海苔の事を“品川”と呼んだ。おかきに巻いた海苔が着物の帯を彷彿させ、品川宿の遊女のような艶っぽい話として伝わったから、その手のおかきを“品川巻”と称している。今でも“品川巻”がお菓子類の棚に並んでいるのだからネーミングの妙とは面白い。

今の海苔(生海苔ではなく、乾燥させた板海苔をいう)は、品川や大森で発達し、やがてその技術が全国に伝わったものだけに海苔を用いる食には江戸発祥が多い。巻き寿司も江戸市中で生まれて流行したものだ。握り寿司自体は江戸中期に江戸市中で誕生した料理で、いわば江戸(東京)の郷土料理なのだが、巻き寿司とて同じ。色んな文献から検証すると、どうやら寛政3年~安永5年(1750~1776)に誕生したと推測される。浅間山が噴火し、大飢饉が行った天明3年(1783)には一般化していたらしい。魚を細い芯状にしてその周りにご飯(寿司飯)で固めたのが、そもそもの始まりらしいが、それでは外側に飯が出てしまうために食べる時に不便だ。初めはフグ皮や和紙で巻きつけていたが、これでは食べる時にそれをわざわざ外さなければならない。いっその事、食せる海苔で巻きつけたらいいとなって巻き寿司の形が定着した。文化年間には海苔の養殖が始まり、板海苔もその時代には庶民の間で定着していたので、使う(代用する)事をすぐに思いついたのだろう。今でこそ、海苔といえば、有明産か、瀬戸内産(兵庫県)だが、やはり発祥地は強く、今でも海苔メーカーの大きな所は東京だし、浅草海苔という言葉も堂々と残っている。ちなみに東京湾での海苔養殖は、昭和の高度成長期に向かって終焉を遂げている。海の汚染と東京湾開発が重なり、東京湾の海苔生産者は漁業権を放棄。昭和38年(1963)には海苔養殖を行わなくなってしまった。

関東は焼き海苔で、関西は味付け海苔

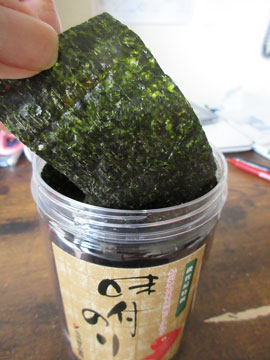

現在、我々は加工した海苔が身近にあり、ごはんの供として、またおにぎりや巻き寿司用の食材として板海苔を用いている。ただ、その嗜好は関東と関西で異なるのは、すでにご存知だろう。関東は焼き海苔で、関西は干海苔(乾海苔)を使うといわれている。干海苔とは、生産者が作ったばかりの状態で、焼いたり、風味づけを行ったりしていない。乾燥海苔を焼き上げて造るのが焼き海苔で、ふわっと香る磯の風味が魅力である。東京人は「この香りがいいのだ」と、やたらと焼き海苔を使いたがる。一方、関西人は、海苔に味を乗せた味付け海苔が大好き。焼き海苔に醤油や砂糖、みりんで味付けたタイプは、ごはんの共にぴったりとばかりに使いたがる。スーパーに行っても焼き海苔を凌ぐほどの数と種類が売られている。

では、なぜ関西人は、これほどまでに味付け海苔を好むのかといえば、ある歴史的事実があるからだ。味付け海苔が誕生したのは、明治初期。都を京から東京へ遷都させ、当然ながら明治天皇も東京で暮らすようになった。ある時、明治天皇が久しぶりに京へ帰る事が決まり、その際の東京土産を所望された。江戸(東京)らしいものは何かないかと考えたら、海苔がいいとなったようだ。その土産づくりを託されたのが「山本海苔店」の二代目・山本徳次郎。彼は長時間の移動に耐えて風味も保つようにと、江戸湾で養殖し、加工した海苔に醤油とみりんを施して渡したのである。これが味付け海苔の誕生で、土産として京へ持って来たので、関西にそれが定着した。ただ明治期のものは、一枚一枚醤油を塗っていたのでかなり高価だったろう。昭和6年(1931)に大阪の「山徳商店」(現在の「ニコニコのり」)がロール式自動味付け機を開発し、それによって一気に加工量が増大。コストダウンも図れたので爆発的に売れて庶民間に味付け海苔が広まった。

ところで湯浅醤油絡みでも味付け海苔が販売されている。造っているのは、加太(和歌山)で味付け海苔と焼き海苔の製造販売を行う「磯賀屋」である。同社は明治30年の創業で、初代・磯野亀吉さんが加太で海産物と質屋を始めてから五代に亘って海苔に携わっている。今は磯野武志さんが5代目を継いでいる。磯野武志さんと湯浅醤油の北山さんが知り合い(同級生)らしく、ある時味付け海苔の醤油を替えたいと相談があったそう。そこで「樽仕込み」を渡したところ、一部の味付け海苔に使ったらうまくなったと言って来たようだ。「磯賀屋」曰く「この醤油は深みがあってまろやかな味。うちの味付け海苔に用いると、甘みが増加したように思える」との感想を述べていた。以来、「磯賀屋」では、味付け海苔製造時に「樽仕込み」を使用している。現に同社のHPには、「厳寒期に採れる風味佳良で栄養豊かな国産海苔を使用し、自然の旨みを充分引き出し、一枚一枚丹念に焼き上げる焼き海苔と、天然鯛・伯方の塩・湯浅醬油・出し昆布・天日干し椎茸など吟味された素材でできる秘伝の特選たれに紀州備長炭を漬け込み(特許出願中)、まろやかな味付けに仕上げた味付け海苔」と書かれているのだ。私もこの味付け海苔を新古敏朗さんよりもらったが、味は辛すぎる事なくマイルド。丁度いい味加減で、豊かな海苔の風味も加わってクセになりそうな逸品だった。家に持ち帰って使おうと計画しながら、この原稿を書きながら一枚一枚と口に入れてしまった。おや?気づいたらかなりの量を食べている!クセになるとは、こういう行為をいうのだろう(笑)。