143

映画やTVで芸妓が踊るシーンやお座敷遊びに興じる場は、たまに見られるが、実際に体験したという人は少ないのかもしれない。「一度はやりたいお座敷遊び_」だが、やはり遊び慣れていない人には高嶺の花として映る。「伝統的に継承されて来た芸妓文化を少しでも開放して体験してもらえれば…」と現役芸妓の一七四(ひなよ)さんが始めたのが“芸妓カフェ”。ここでは現役の芸妓さんが給仕に当たり、踊りなども観せてくれる。有馬温泉には、未だに芸妓文化があってそれを垣間見られる施設と、なかなか評判を呼んでいる。今回は、そんな「芸妓カフェ 一糸(いと)」を取材して来た。神戸電鉄有馬温泉駅から徒歩5分、「金の湯」の足湯から路地を進み、階段を上がれば風情ある小道に_。白い提灯を目指して行ってみよう。

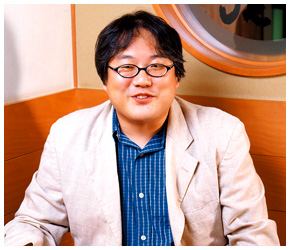

- 筆者紹介/曽我和弘廣済堂出版、あまから手帖社、TBSブリタニカと雑誌畑ばかりを歩いてきて、1999年に独立、有)クリエイターズ・ファクトリーを設立した。特に関西のグルメ誌「あまから手帖」に携わってからは食に関する執筆や講演が多く、食ブームの影の仕掛け人ともいわれている。編集の他に飲食店や食品プロデュースも行っており、2003年にはJR西日本フードサービスネットの駅開発事業に参画し、三宮駅中央コンコースや大阪駅御堂筋口の飲食店をプロデュース。関西の駅ナカブームの火付け役となった。

有馬温泉に残る芸妓文化

お盆の前後やたらと有馬温泉を歩いていた。某雑誌の制作に関わっており、それにまつわる取材もあったし、別件で某企業の鍋物企画も進行しており、その進捗具合を見にも行ってもいたからだ。雑誌の取材では、有馬温泉街の飲食店が中心で、コロナ禍以降新たな店が続々とお目見得しているので、それらを見定めながら雑誌取材に落とし込んだ。有馬温泉は、言わずと知れた天下の名湯。日本三古泉の一つに挙げられる。褐色の金泉と無色透明な銀泉の二つのタイプの温泉が楽しめ、関西の奥座敷とも称される。

街をぶらぶら歩いていると、昨今のインバウンド需要も取り込んで温泉街は活気に満ち溢れているのがわかる。欧米の人も見かけるが、圧倒的に多いのはアジアからの訪日客で、台湾、韓国、香港、中国といった人達が観光に訪れているようだ。温泉街の旅館・ホテルに泊まっているのだろうが、宿泊している人でも飲食店は利用するようで、宿に入ってからぶらりと出て来て立ち寄ったり、翌日昼食時に利用したりと様々。加えて日帰り客も沢山いるので彼らはもっぱら温泉街の店々を活用する事が多い。

俗に有馬らしい店はどこだろうと考えてみると、まずは有馬山椒を用いる店や炭酸煎餅を売る店が挙げられる。これらは定番中の定番で、最近では焼きたてを数秒以内で味わう、生炭酸煎餅の店がよく取り挙げられているようだ。このように有馬温泉らしさ漂う店は数あれど、他ではちょっと見かけないのが「芸妓カフェ 一糸(いと)」だろう。店名からもわかるように同店は芸妓さんが営んでいる。芸妓さん、舞妓さんというと、どうしても京都をイメージしがちだが、有馬も古くからの温泉街なので芸妓は今も存在する。ちなみに舞妓は、京都の五花街で舞踊などの芸を宴席で披露する少女の事で、芸妓の見習修行段階の者を指す。有馬では舞妓と呼ばず半玉(はんぎょく)という。関東の花街でも半玉と呼ぶらしいが、一般的にその由来は玉代(ぎょくだい)が一人前の芸妓の半分であったのによるそうだ。全国に芸妓がいる町はまだまだ沢山ある。代表的なのが祇園甲部・宮川町・先斗町・上七軒・祇園東のいわゆる京の五花街で、東京の葭町・新橋・赤坂・神楽坂・浅草・向島・八王子といった花街も同じ。その他、新潟の古町など花街といわれる所が全国に数か所あってそこを中心に彼女らは活動している。有馬温泉もそんな一つで、兵庫県内に残った芸妓文化を有す温泉街といえよう。

有馬の芸妓は、そのルーツを湯女(ゆな)に持つ。その昔は温泉客の世話をする人々を湯女と呼んでいたそうだ。湯女なるフレーズが文献に出て来るのは室町時代。それ以前にもいたようだが、江戸中期に有馬は有馬千軒と称されて賑わいを見せ、その時の土産物に湯女の浮世絵があったというから当時は今のアイドル的存在だったのかもしれない。それが1883年(明治16年)にその呼称が廃止され、湯女は芸妓へと変化して行った。今からは想像もつきにくいが、一般的に江戸期には男芸者と女芸者がいた。男芸者とは幇間(ほうかん)を指し、いわゆる太鼓持ちがそれに当たる。明治期に入ると、いつしか男性を指す言葉はなくなり、女性のみを芸者というようになっている。芸者・芸子は古い言い方で、現在は芸妓と呼ぶ。彼女らは日本舞踊など技能を有しており、宴席に呼ばれて芸を披露したり、興を添えて客をもてなす役目を担う。

有馬温泉では、宴席に芸妓を呼びたい時は旅館にその旨を伝え、旅館から検番に仕事を依頼する。検番とは、今でいうプロダクション組合のような存在で、芸妓はそこに所属している。一方、置屋というのもあるが、置屋は芸妓を抱え、料亭や茶屋・旅館に差し向ける所をいう。少々ややこしいが、簡単にいえば、検番とは置屋をまとめる組合のようなもので、置屋は芸妓が所属する事務所のような存在と思ってもらえればいい。ただ有馬では、有馬検番が唯一の存在で、置屋も今は一つしかない。昔は置屋が15もあってそれを有馬検番が束ねていたが、今は置屋も一つで田中席だけが残っている。つまり旅館が有馬検番に仕事を依頼すると、唯一ある置屋の田中席に所属する芸妓が来るようになっている。なので有馬温泉では有馬検番と田中席を合わせて「有馬検番・田中席」と名乗っているそうだ。ちなみに「有馬検番・田中席」は、現役の芸妓である一七四(ひなよ)さんが営んでおり、彼女の弟子(有馬では弟子といわず妹と呼んでいる)である芸妓が15人程所属している。彼女らは日本舞踊や長唄・小唄・お囃子などの稽古に日夜励んでいるのだ。有馬の芸妓は旅館に呼ばれて宴席で舞いなどを披露するわけだが、時間は一席が2時間で、あとは30分ごとに延長できるようになっている。料金を花代という。客は花代を払えば、芸の披露は勿論の事、お座敷遊びに興じたり、歓談したりと楽しい時間を過ごせるわけだ。私もかつて体験した事があるが、実に楽しいものであった。

芸妓カフェで芸妓の世界を知る

少々前置きが長くなった。本論の「芸妓カフェ 一糸」の話をせねばならない。男子たるもの、一生に一度はお座敷遊びをやってみたい。そうは思ってはみるものの、やはり高嶺の花。敷居も高ければ、なかなか踏み切りにくいのも事実。「有馬検番・田中席」の一七四さんが「このままでは日本伝統文化でもあるお座敷遊び(芸妓文化)が廃れてしまう」とばかりに企画したのが「芸子カフェ 一糸」である。「一糸」では、現役の芸妓さんが給仕に当たり、コーヒーやビールなどを提供している。ここでは花代も派生せず、一般のカフェと同じように飲食ができる。ただ違うのは、芸妓さんが提供している点。これがこの店の大きな許求ポイントなのだ。だから店にいる芸妓さんと気軽に会話ができる。芸妓の一人・一まり(いちまり)さんの話では、衣装や踊りの事などを尋ねて来る人も多いそう。お座敷気分に少し浸りたい人は「芸妓さんと一緒に飲みませんか?」というシステムも。これはカフェの席に芸妓さんが座ってくれて飲むかたち。その他、観覧料(1500円)を払えば、踊りが観られて記念写真を撮れる。「こういった店だからか、女性客が多いんです」と一まりさん。聞けば、着物や踊りに関心が高いのは、男性よりむしろ女性の方が多いだからだと納得した。時節柄外国人客は芸を見て楽しみ、喜んでくれるそう。やはり彼らにとって「ジャパニーズゲイシャと富士山」は日本の象徴であるのだろう。

お座敷に出るのが芸妓の本業。なので「芸妓カフェ 一糸」は、その合い間に開放しているにすぎない。基本的に営業日も少なく、土日の11:00~15:00と、日を限った平日に聞いているくらいだ。この建物の2~3階は有馬検番で、彼女らの稽古場もそこにある。稽古場では踊りや三味線、鼓などの練習を行っている。その合い間を縫ってカフェ営業もこなすのだから大変。いくら文化継承のためとはいえそれなりの労苦はあるだろう。

取材に付き添ってくれた一まりさんに興味深い話を聞いた。彼女らは着物を着て鬘(かつら)を被り、顔を白く塗ってお座敷へ出る。鬘は一つ作るのに約一年を要し、それが1か月ぐらいしか持たないらしい。「人の髪を用いて作るんですが、大抵はモンゴル人のを使用すると聞いています」。そのココロは、昔はともかく今では西洋食化した日本人の髪では使えないそうで、太く硬くなければ切れてしまうからだ。「鬘の横を鬢(びん)、上を髷(まげ)といいます。髷は島田髷が主流で、花柳界では女性の多くがそれを結ったそうです」。日本髪で後頭部の下の方に張り出した部分を髱(つと)と呼ぶのだが、芸妓が背中を少し開けるのは、鬢(びん)付けが着物につくと落ちないからでその防止のために開けているらしい。顔を白く塗る習慣は江戸期から引き継ぐもの。昔は蝋燭(ろうそく)の灯りが光源だったためにそんな暗がりでもよく顔が見えるようにと塗ったとか。電灯のある世になってもそんな伝統が引き継がれているのだから面白い。踊りは有馬では花柳流で、京の五花街とは流派が異なるのだとか。こんな風に我々の知らない世界を垣間見る事ができるのも「芸妓カフェ 一糸」の魅力である。

さて私達は、取材という事だったが、その雰囲気を楽しみたくて「お抹茶と和菓子のセット」(1800円)を味わう事にした。一まりさんが運んで来たそれは、他の和風カフェで食べるより何となく上品。それも、この店独特の芸妓文化気分が漂うので余計にそう思わせるのかもしれない。一まりさんの話では、コーヒーや紅茶は800円で、ビールやハイボール、グラスワインなどの酒類は1200円で提供しているとか。その他、クラムチャウダーセット(1500円)やバタートーストセット(1200円)なんていう軽食もメニューにあった。有馬の芸妓文化は、神戸市歴史遺産に認定されているらしく、決められた平日の日に公演が催される。令和7年度のふるさと納税事業の一環で補助金が出るのだろう、その日は観覧料もなく、踊りが観賞できるそう。丁度、私達が行った取材日がそれに当たっており、客席は満席状態になっていた。カフェにある舞台では、一菜さんと一まりさんが唄に合わせて踊り、なかなか優雅な気分に。お茶(又は酒類)を楽しんでいた客も身近に観られる伝統芸に拍手喝采。まさに有馬温泉らしい楽しみ方がそこにはあった。ふるさと納税事業によるこの観覧は2026年の3月まであるらしく、もらったスケジュール表によると、10月は5回、11月は5回と多く、12月は3回、1月は2回、3月は4回やるようだ。月曜日か、金曜日がそれに当てられており、11:00~13:30の間に何回か(一回15分程)踊りが観られるように企画されている。日にちが予め限定されているために観覧希望の人は「芸妓カフェ 一糸」で日時を確認してほしい。但し、これらの日は観覧料は無料になるが、ドリンクは有料。何せここはカフェなのだから。

芸妓が本業としているお座敷だが、その花代も気になるところ。2時間でいくらなのか、あえて明記はしないが、グループで呼ぶなら考えている以上に高くはないと思った。普通、芸妓は二人一組でお座敷に呼ばれる事が多いらしいが、踊りだけでなく、三味線や鼓があれば場はさらに盛り上がる。ならば、三人はいるのではないだろうか。三人呼んだとてグループで割れば負担は多くはない。ならば一度はやりたいお座敷遊びを実践するのもよかろう。有馬温泉で泊まる旅館に芸妓を呼んで欲しいと言えば、それが体験できる。